Si son Cri résonne à travers le monde, l’œuvre d’Edvard Munch demeure méconnue et réduite à une poignée de chefs-d’œuvre. Une lacune que le musée d’Orsay entend rectifier en dévoilant l’ampleur de la production artistique de l’artiste norvégien et son étonnante harmonie.

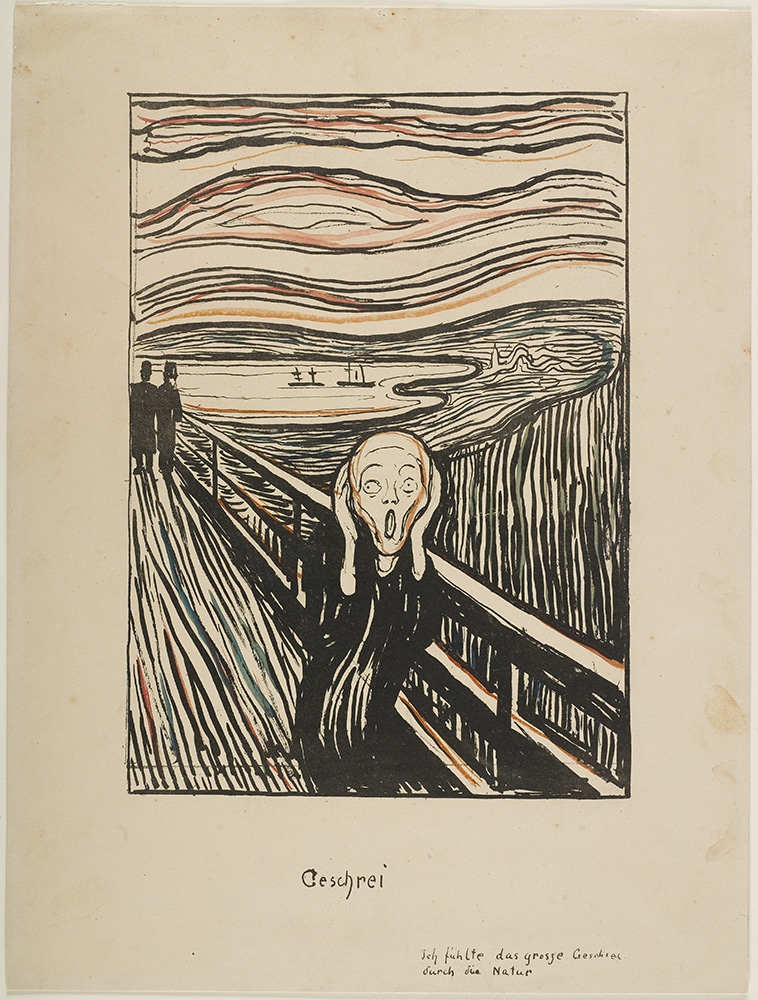

Plus d’un siècle s’est écoulé depuis que, sur le carton d’un génie norvégien, a surgi une image promise au rang d’icône – passé les décennies. Le Cri d’Edvard Munch résonne en effet toujours dans les mémoires. L’an dernier encore, l’œuvre murmurait à l’oreille des spécialistes, alors qu’à l’issue d’analyses, une inscription, apposée négligemment au crayon, était attribuée non plus à un mystérieux visiteur et vandale, mais au fomenteur du Cri lui-même qui, de la sorte, passait aux aveux en un dernier pied de nez à ses détracteurs : « Ne peut avoir été peint que par un fou ». Pour brosser avec une telle acuité les contours et couleurs de l’effroi, sans doute fallait-il qu’un brin de folie créatrice s’immisce.

Les portraits de Munch expriment une conscience aiguë de la souffrance de la vie, de la difficulté à créer et du caractère inéluctable de la mort.

Estelle Bégué, chargée d’études documentaires au musée d’Orsay.

Son aura, Le Cri le tient à sa force évocatrice, donnant à entendre, au regardeur, le bruit qu’émettent les songes que l’on préférerait enfouir. Assourdissant, ce motif devait dissimuler un corpus fait de milliers de toiles, dessins et gravures. Soixante années de création que le musée d’Orsay entend explorer à travers l’exposition « Munch. Un poème de vie, d’amour et de mort ». « On peut être célèbre, et pourtant méconnu. C’est le cas de Munch dont la réception de l’œuvre souffre de l’effet réducteur produit par la cristallisation autour du Cri. L’ambition de cette exposition est de montrer l’ampleur de la production artistique de Munch, en dépassant les catégorisations qui ont eu tendance à opposer le symbolisme fin-de-siècle de ses débuts à l’expressionnisme de ses dernières œuvres qui l’ancrerait dans la scène moderne. Nous proposons une lecture globale de son œuvre afin de montrer sa grande cohérence », explique Estelle Bégué, chargée d’études documentaires au musée d’Orsay. L’œuvre de Munch a cela de singulier qu’elle ne relève pas d’un tâtonnement stylistique mais se lit telle une symphonie picturale – un ensemble harmonieux qui, s’il s’enrichit au fil des années, jamais ne se détourne de sa quête initiale.

L’écho du Cri

Le Cri est le fruit d’un travail mené un an plus tôt à la faveur d’un séjour parisien. En 1892, Munch dresse les principaux éléments de son futur chef-d’œuvre en un tableau intitulé l’Humeur malade au coucher de soleil. Désespoir. Déjà le ciel illumine de teintes rougeoyantes le fjord d’Oslo, vu d’Ekeberg au soleil couchant, tandis qu’au premier plan, un homme, l’artiste, contemple la nature et ses tourments, une scène éminemment symboliste que Munch décrit dans son journal le 22 janvier 1892. « Je me promenais sur un sentier avec deux amis – le soleil se couchait – tout d’un coup le ciel devint rouge sang. Je m’arrêtai, fatigué, et m’appuyai sur une clôture – il y avait du sang et des langues de feu au-dessus du fjord bleu-noir de la ville – mes amis continuèrent, et j’y restai, tremblant d’anxiété – je sentais un cri infini qui passait à travers l’univers et qui déchirait la nature », écrit-il. « Avec Désespoir, qu’il définit comme son premier Cri, Munch met en image pour la première fois l’angoisse intense et existentielle évoquée dans son journal. Il livre avec une intensité rare l’une des clés de compréhension de son œuvre : la projection du sentiment humain sur la nature environnante », détaille Estelle Bégué. Une fusion de l’homme et de la nature qu’il exprime encore, une vingtaine d’années plus tard, en une Nuit étoilée, dépeignant deux silhouettes et le profil d’un visage se détachant sur un sol enneigé.

La Frise de la vie

Ainsi qu’il découle du Désespoir, Le Cri, qui nous est si familier, est en réalité l’une des cinq versions que l’artiste réalise entre 1893 et 1917. Décliné en peintures, pastel et lithographie, il appartient à un cycle baptisé « La Frise de la vie », une série cohérente de tableaux à travers laquelle le peintre entend livrer un condensé de l’existence. « J’ai ressenti cette fresque comme un poème de vie, d’amour, de mort… », écrit-il. À l’aube des années 1890, Munch, alors tout juste trentenaire, a d’ores et déjà essuyé maints scandales à l’occasion d’expositions collectives. Ses sujets choquent, tandis que, pour les critiques, la facture rapide et le traitement libre des couleurs, empruntés aux impressionnistes, relèvent, par leur rendu inachevé, davantage de l’esquisse. Soucieux de rendre son œuvre intelligible, Munch décide de privilégier les expositions individuelles afin de présenter son travail dans sa globalité et ainsi d’en démontrer la cohérence. Cette Frise de la vie fait l’objet de plusieurs expositions, à l’instar d’un accrochage à la Sécession de Berlin en 1902 lors duquel Munch endosse conjointement l’habit de l’artiste, du scénographe et du commissaire d’exposition, bâtissant un discours autour d’un travail pourtant encore en gestation. « Ces toiles, il est vrai relativement difficiles à comprendre, seront […] plus faciles à appréhender si elles sont intégrées à un tout », explique-t-il.

Une symphonie picturale

S’il est un outil de compréhension de son œuvre, le cycle s’inscrit également au cœur du processus créatif de Munch qui revient tout au long de sa carrière sur les mêmes motifs, réalisant plusieurs versions d’un même sujet et échangeant à loisir les médiums. « Il réfutait le terme de copie. Il s’agissait de construire chacun de ses tableaux à partir d’un autre. Il cherchait là à définir l’émotion la plus juste ressentie à l’instant où il concevait le motif », précise Estelle Bégué. « Il y a toujours une évolution et jamais la même – je construis un tableau à partir d’un autre », écrit-il en 1933 dans une lettre adressée à l’historien de l’art suédois, Axel Romdahl. L’œuvre d’Edvard Munch doit ainsi être appréhendée telle une symphonie, dont la partition invite à rejouer inlassablement un même motif en y apportant, au gré des interprétations, de nouvelles modulations.

L’Enfant malade, dont Munch réalise une première version en 1886, est l’un de ces motifs récurrents à travers lequel l’artiste transpose les douleurs qui ont émaillé son enfance. Munch a grandi en un foyer où se sont succédé les deuils familiaux. Sa mère disparaît alors qu’il n’a que 5 ans, avant que sa sœur ne succombe à la tuberculose. Enfant, alors qu’il accompagne son père médecin lors de visites à domicile, il rencontre une jeune fille mourante. Son jeune âge et sa pureté lui évoquent sa sœur agonisante et, bientôt, lui inspirent le motif de L’Enfant malade qu’il transposera dès lors inlassablement, tentant de traduire la violence de la scène en grattant et détruisant partiellement le support.

« Mon art est une confession »

Munch, formé au dessin et à la peinture auprès de sa tante qui l’élève au lendemain du décès de sa mère, a fait ses premières gammes en plein-air, dépeignant des paysages selon la leçon impressionniste. Mais il épouse rapidement l’art du portrait et de la scène de genre, préférant représenter ses amis de la bohème de Kristiania, l’actuelle Oslo, ou ses proches. S’il affirme la vocation universelle de ses œuvres, en dépassant le seul événement personnel, Munch met en scène sa propre existence : « L’art est notre cœur sanguinolent », écrit-il. Ainsi en est-il de L’Enfant malade, réminiscence de sa sœur agonisante, ou des figures féminines qu’il peint ambivalentes, sujets de dévotion autant que de souffrance, en souvenir de ses amours tumultueux.

Mais il est un sujet qui, plus que tout autre, devait préoccuper le peintre : l’autoportrait, un exercice auquel il se prête avec sincérité, refusant tout artifice. « La question de l’autoportrait est très importante dans l’œuvre de Munch et elle est en quelque sorte un fil rouge de l’exposition. Souvent augmentés d’une dimension allégorique, les portraits de Munch expriment une conscience aiguë de la souffrance de la vie, de la difficulté à créer et du caractère inéluctable de la mort », remarque Estelle Bégué. En 1895, dans son Autoportrait à la cigarette, l’artiste se représente en dandy, le regard halluciné, devant un fond qui, sombre et brossé hâtivement, traduit son instabilité psychologique. Treize ans plus tard, en proie à une intense dépression, c’est devant un arrière-plan aux couleurs de l’enfer qu’il se dépeint nu et chétif, à mi-corps.

« Il peint cet Autoportrait en enfer en 1908 lors d’une période particulièrement douloureuse. Il s’est séparé brutalement, deux ans plus tôt, de l’une de ses compagnes avec qui il a vécu une relation tumultueuse pendant quatre ans, et sombre dans l’alcool et la dépression. L’année 1908 correspond à un moment de bascule où il est interné, à sa demande, dans une clinique psychiatrique. Il se montre sous un jour extrêmement vulnérable, devant un camaïeu de rouges et bruns ». À parcourir ses autoportraits, l’on suit ainsi l’existence, les affres et aventures d’un artiste qui, abîmé par la vie, tentait, au moyen d’un pinceau et de couleurs, de mieux saisir les contours du monde. « Mon art est une confession – J’y cherche à clarifier mon rapport au monde. Donc une sorte d’égoïsme – Pourtant j’ai toujours pensé et senti que mon art permettra aussi d’aider d’autres hommes dans leur recherche de la vérité ».

Edvard Munch. Un poème de vie, d’amour et de mort

Jusqu’au 22 janvier 2023

Du mardi au dimanche de 9h30 à 18h, nocturne le jeudi jusqu’à 21h45

Prix :16 € / 13 €

Musée d’Orsay

Esplanade Valéry Giscard d’Estaing

75007 Paris

musee-orsay.fr