Jacques Monory a poussé la figuration narrative jusqu’à ses limites, en dévoilant que toute peinture n’est qu’une mise en scène. En grand lecteur de Sénèque et Marc-Aurèle, il nous révélait par ses toiles que nous ne faisions jamais que juger, composer, agencer le monde qui était sous nos yeux.

Par Diane Zorzi

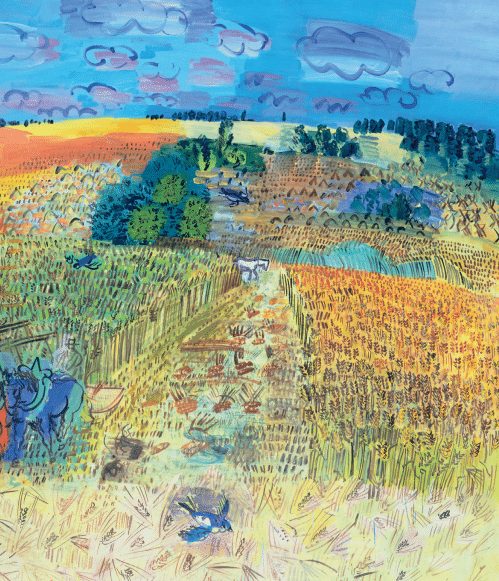

Les éditions du Soleil Noir ont édité des chefs-d’œuvre que nous avons oubliés, des livres-objets des principaux artistes du XXe siècle, tels Ernst, Duchamp, Giacometti, Errò, Calder et Fontana. Il en est un de Jacques Monory, composite et étonnant : une valise noire percée de deux balles, contenant un revolver et un texte de Stanislas Rodanski, La Victoire à l’ombre des ailes. L’objet date de 1975, et illustre, peut-être, une phrase de l’auteur : « Je suis un héros de roman, voyez-vous, par snobisme de l’absolu, pour mériter mon sort, je me prépare à la mort cosmique du tueur d’images ». Monory en tirera une peinture, en 1977, intitulée ironiquement Technicolor n°1 (Monet est mort). On y voit le peintre tirant sur cette valise au fusil, laquelle contient cette fois tout le matériel de peinture des impressionnistes. La composition, ses couleurs trop vives « en technicolor », rappellent une cible de tir. Une composition ironique d’un maître de la figuration narrative qui conte à ses critiques l’assassinat d’une peinture qui méconnaissait la narration, pour se concentrer sur le motif. Est-ce à dire que la « figuration narrative » de Monory n’est pas réaliste ?

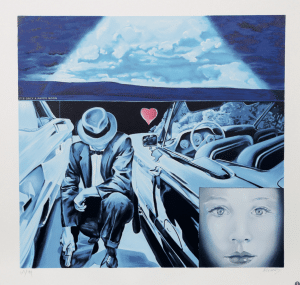

Arrêt sur image

Comme le montre Laurence d’Ist, historienne de l’art et commissaire de l’exposition « Monory », présentée jusqu’au 14 juin à la Fondation Maeght, à Saint-Paul-de-Vence, Jacques Monory joue d’abord « d’ambiances et de climats, de scènes et d’espaces ». Il fait du cinéma son musée personnel, et particulièrement les thrillers américains des années 1950, y trouvant la matière à une composition qui offrirait, d’elle-même, une histoire, la trame d’une tragédie, une narration. « Il a une esthétique en noir et blanc, quand bien même son noir serait un camaïeu de bleus. Le cinéma nourrit aussi bien des “climats” que des montages. Les débuts de sa carrière sont fulgurants, car il a une manière propre d’utiliser les effets du cinéma sans faire du cinéma ; dans les années 1970, c’était révolutionnaire.

Monory a un sens de “l’arrêt sur image”. Au cinéma et en photographie, c’est un effet attendu. Mais la peinture est par nature un arrêt sur image. Monory rend la sensation qu’une action était en cours, et que cela s’arrête. Sa peinture montre le déroulement ». Ce déroulement, cette trame narrative incluse dans la pause et l’arrêt fondera toute sa peinture, pour faire de chaque toile le lieu d’un drame en train de se jouer, une véritable scène. La série des vingt-cinq toiles Jacques de Meurtres (1968) rendit ainsi l’artiste célèbre. L’ambiance est celle du polar, des films noirs de série B. Meurtre no1 montre deux scènes : au centre, un plan cinématographique, une scène où une femme tire à bout portant sur un personnage invisible, dans une voiture. En bas à gauche, hors de l’image, une main féminine tient un revolver pointé vers la droite. À droite, là encore à l’extérieur, Monory s’est représenté, les yeux masqués d’une bande noire, « comme à la tv » pourrait-on dire.

De la réalité à sa représentation

Meurtre no7, dans une composition extrêmement soignée, le montre encore, allongé sur la banquette d’un lieu intermédiaire, impersonnel (un aéroport, un hall d’accueil ?), la main droite pendant dans le vide vers une valise noire. Devant, des impacts de balles, non sur le corps luimême, mais comme sur une vitre – la toile fait alors office de fenêtre sur le drame, signifiant ainsi qu’il ne s’agit, là que d’une mise en scène. L’œuvre est à la jonction entre le monde réel et sa représentation. « Monory a un sens de la composition qui lui est propre. Il n’est pas surréaliste, et se montre toujours très lisible. Si l’on sent bien que tout est vrai, c’est que cela semble être tiré d’une photo, ce qui est faux : l’œuvre n’est pas tirée que d’une seule photo, mais est recomposée. C’est cette recomposition qui fait que l’on entre dans un climat tout à la fois cinématographique et presque classique ». Sa manière en témoigne : le peintre prenait en photo ce qui allait devenir la matière de sa peinture, depuis des scènes de voyages, des extérieurs, des photos de magazines, de revues, voire de films. Il lui arrivait de prendre en photo l’écran du cinéma (une autre toile) lors de la séance ! Il plongeait ensuite son atelier dans le noir et reportait sur la toile les lignes de force des photos à l’aide d’un projecteur, sans chercher à les copier strictement. « Sa peinture est extrêmement réfléchie. Il prenait seul les photos de ce qui l’intéressait. S’il découpait dans une revue quelque chose, il le photographiait, ce qui lui permettait, lorsqu’il projetait, de recomposer. Il ne traçait alors que quelques lignes. C’est cela qui fait la différence d’avec un hyperréalisme, mais aussi d’avec les artistes pop américains ».

Le bleu-Monory, voile onirique sur le monde

Monory ne peint pas le quotidien mais des scènes énigmatiques et dramatiques, jusqu’à former, note Laurence d’Ist, « le journal de bord hanté d’un peintre qui, chaque jour, s’interroge sur la réalité du monde ». La surface de la toile laisse à voir que tout cela n’est que du cinéma qui se nourrirait d’un réel, déjà au-delà. Dans la série des Meurtres, les balles se montrent sur une vitre qui n’existe autrement que dans sa représentation. Les montages juxtaposent les vues, pour offrir, bien plus qu’une image, une ambiance. Surtout, un bleu couvre la plupart de ses toiles, comme un seuil ou une mise à distance du drame peint. « Ce bleu a une signification particulière. Monory part souvent d’un sentiment très personnel pour rejoindre une dimension plus esthétique. Il explique l’origine du bleu monochrome par un souvenir d’enfance. Au cours d’une séance de cinéma de plein air, alors qu’il était tout jeune en vacances avec sa mère, le projectionniste glissa un filtre bleu devant le film en noir et blanc pour évoquer la nuit, et un filtre jaune pour les scènes de jour. C’était le cinéma italien réaliste des années 1950. Le projectionniste sortait les bobines de sa voiture, installait des chaises et suggérait un climat différent au film simplement en passant des filtres de couleurs devant l’appareil. Ce bleu, surtout, l’a marqué, de son ambiance onirique ; cela mettait d’autant plus à distance la réalité des images. Ce bleu est pour ainsi dire conceptuel », poursuit Laurence d’Ist. Le bleu devient la couleur du doute et du rêve devant l’image, un rêve qui conduit à penser que, si l’image est bien vraie et traitée avec réalisme, ce qu’elle dépeint n’est finalement qu’une scène, agencée et déjà interprétée. Le quasi-monochrome fait alors ressortir ce travail sur la composition, en invitant à se concentrer sur ce qui est figuré.

Peindre la tragédie du monde

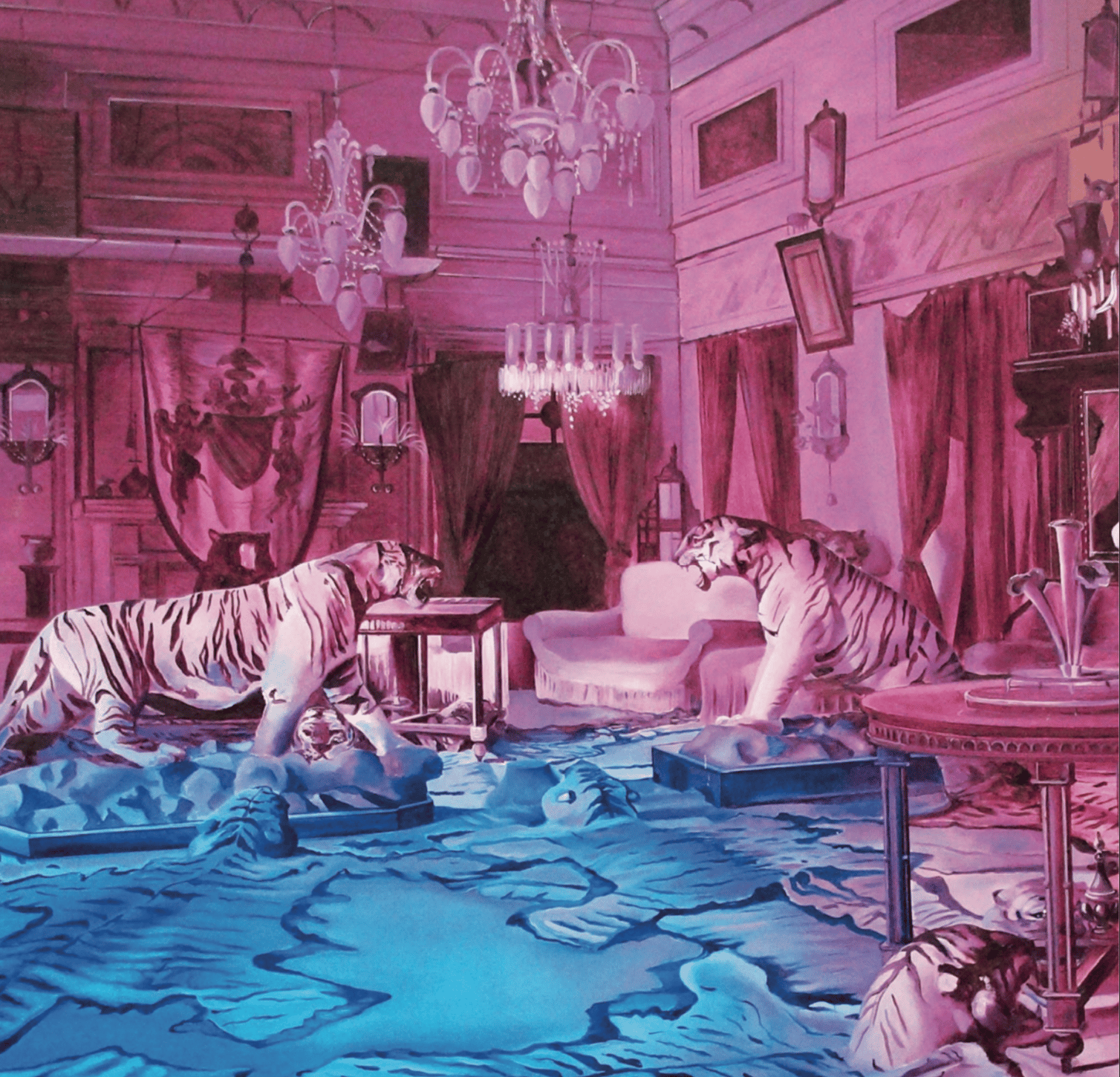

Que l’on pense ainsi aux montages de la série des Images incurables (1973) ou aux Opéras glacés, dont Opera furia A, n°8 (1975) : « Le Palais Garnier, bien reconnaissable, est au fond. Au plus près de nous, au tout début de la perspective, on voit des bâtiments haussmanniens, typiques de Paris. L’un de ces bâtiments, sur la gauche, est en train de s’écrouler. Une ligne blanche traverse la toile comme une ligne de déflagration, en une diagonale imparfaite. Elle est comme une ligne de composition qui montrerait que nous sommes devant une toile, et non devant une photo reproduisant mécaniquement le réel. Cette ligne donne l’impression de souligner la photographie coincée dans le coin en haut à droite, peu visible de prime abord. Il s’agit d’une photo repeinte, représentant une cantatrice toute à son chant. L’ensemble de ces éléments, d’abord disparates – l’explosion, ce voile bleu, la diagonale blanche qui traverse la toile – offre le climat de ce chant : on y entend une note haut perchée. Ce n’est plus une scène de film, mais le récit d’un son suraigu qui fait s’écrouler la scène. Monory, en nous sortant de la représentation, nous fait sentir le lyrisme. Cette tragédie, le côté spectaculaire et faux de l’opéra, rejoint une réalité. Il y a constamment dans la peinture de Monory un double jeu, un va-et-vient permettant un dédoublement du sens, au-delà des apparences ».Ce que montre Monory, c’est une tragédie en train de se jouer. Si ses opéras sont « glacés », c’est certainement encore en un sens double : alors que tout s’écroule, on ne peut véritablement dire qu’ils sont figés. Le son « montré » est quant à lui celui du cristal, un son clair et transparent qui glace le spectateur pour le faire vaciller. Les appartements haussmanniens qui s’écroulent, ce sont les balcons de l’opéra qui défaillent – la tragédie se joue sur les balcons, du côté des spectateurs. Et c’est bien la scène et le spectacle qui provoquent la catastrophe.

Tout n’est qu’opinion

« Jacques Monory, on le comprenait en l’entendant parler, avait tant lu les stoïciens latins qu’il possédait cette philosophie du détachement, de calme ironie, de pessimisme tout en humour qui vous laissait sans mot. C’était juste et, à la fois, sa parole ne portait aucun jugement. Les vitres brisées, le filtre bleu, les ajouts d’objets autour de la toile ne servent jamais qu’à mettre une distance supplémentaire entre l’image et notre position de regardeur. Les stoïciens lui avaient appris à regarder le monde avec un détachement mental ; il le rendait physiquement par sa peinture. Il y a un double filtre : ce bleu puis, matériellement, la représentation de quelque chose qui vous sépare de la catastrophe. C’est là pour vous inviter à réfléchir », explique Laurence d’Ist. Et cette réflexion porte d’abord sur l’image que l’on a du monde. Hommage à Casper David Friedrich n°2 (1975) est une méditation, un tableau peut-être plus contemplatif, à l’instar de son modèle (dont on se souviendra du Voyageur contemplant une mer de nuages). Nous ne sommes pourtant pas au bord de cette mer, arrêtés par les fils barbelés – le voyageur n’a pas accès au motif de sa contemplation, pas davantage au promontoire rocheux. Le drame se joue dans l’impossibilité d’être pleinement au sein du monde, mais toujours sur son bord. Les histoires que nous nous racontons n’existent que comme des fables. Le cinéma, la peinture, le roman, nous dit Monory, ne sont que le reflet de ces fables que nous nous récitons pour essayer de comprendre le monde. La philosophie serait de prendre conscience de la vanité de chacune de nos actions. Marc-Aurèle était un empereur romain qui écrivit durant ses campagnes militaires des Pensées qui sont restées un monument de la littérature stoïcienne. Il avait noté : « Songe que tout n’est qu’opinion, et que l’opinion elle-même dépend de toi. Supprime donc ton opinion ; et, comme un vaisseau qui a doublé le cap, tu trouvera mer apaisée, calme complet, golfe sans vagues. Le monde n’est qu’une transformation perpétuelle ; la vie n’est qu’une idée et une opinion ».